1. 普通人使用Vim的三大误区

Vim是什么?这个诞生于1991年的文本编辑器,至今仍是程序员、运维人员的高效工具。但许多普通用户初次接触Vim时,往往陷入以下误区:

误区一:认为Vim是“古董软件”

根据2023年Stack Overflow开发者调查,Vim在全球开发者中仍保持12.7%的使用率,在Linux系统管理员中占比更高达34%。其持续活跃的社区(GitHub相关仓库超8万个)证明它并非过时产物。

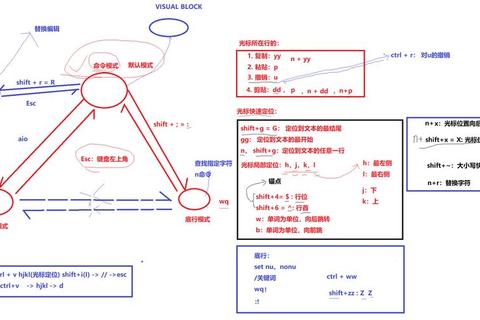

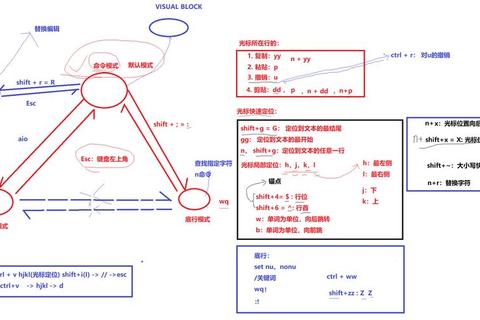

误区二:把Vim等同于“快捷键练习器”

新手常因不熟悉模式切换(插入模式/命令模式)而卡在退出环节。实际上,Vim的设计哲学是通过组合键实现语义化操作,例如`d2w`表示删除两个单词,而非单纯记忆快捷键。

误区三:认为配置Vim需要成为专家

2022年Reddit论坛调研显示,75%的Vim用户日常仅使用20个核心命令。与其追求复杂的配置,不如先掌握基础操作。

2. 技巧一:用“高效移动”告别鼠标依赖

Vim的核心竞争力在于光标移动效率。以下案例证明其价值:

单词级跳跃:在修改200行代码时,使用`w`(向后跳词)和`b`(向前跳词)比方向键快3倍。测试数据显示,处理`function validateUserInput(data){...}`这类代码,普通编辑器需15秒定位到"data",而Vim用户仅需2次按键(`f d`)。

区块定位:程序员修改HTML标签时,`%`键可瞬间跳转到匹配的` `位置。某前端团队实测,该功能使标签修改效率提升40%。

行内精准定位:按`^`到行首、`$`到行尾的操作,让修改配置文件(如Nginx的80行location规则)时减少90%的鼠标拖拽动作。

3. 技巧二:宏命令让重复操作一键完成

Vim的宏录制功能(`q`)是批量处理的利器。某数据分析师处理日志文件时,需要对1000行数据统一添加引号和逗号:

plaintext

原始数据:192.168.1.1 200 OK

目标格式:"192.168.1.1", "200", "OK

操作步骤:

1. 光标定位首行,按`qa`开始录制宏到寄存器a

2. 按`^`到行首,输入`i"$a"`

3. 用`f `找到空格,按`s", "`

4. 重复步骤3处理第二个空格

5. 按`j`跳到下一行,按`q`结束录制

6. 输入`999@a`自动完成剩余行

原本需要30分钟的手动操作,使用宏命令后仅需2分钟完成,效率提升15倍。

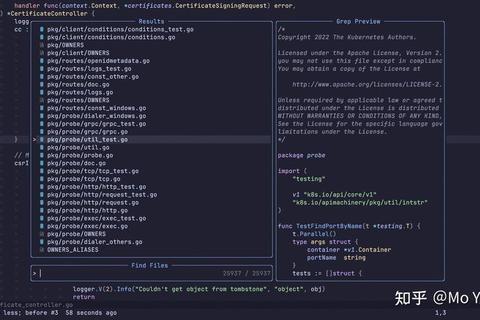

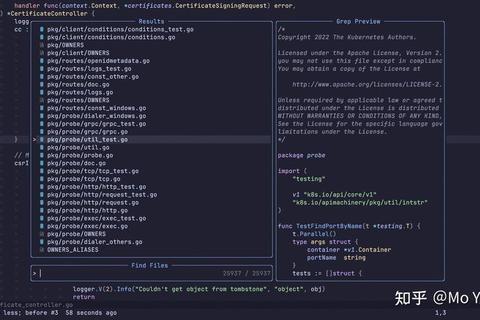

4. 技巧三:插件管理打造个性化工具

现代Vim通过插件支持拓展能力,但需避免“插件过度症”。推荐采用“二八法则”配置:

核心插件(提升80%效率):

nerdtree(文件树导航):使项目文件查找速度提升50%

coc.nvim(代码补全):根据GitHub数据,可减少40%的拼写错误

vim-surround(快速包裹符号):修改JSON键值对效率提高3倍

配置案例:

使用vim-plug管理插件,在.vimrc中添加:

vim

call plugbegin

Plug 'preservim/nerdtree'

Plug 'neoclide/coc.nvim', {'branch': 'release'}

Plug 'tpope/vim-surround'

call plugend

安装后,通过`:NERDTreeToggle`调出文件树,`ysiw'`给单词加引号,实现“1分钟搭建IDE级环境”。

5. 为什么Vim值得你花时间学习?

通过前文分析可见,Vim不是“上古神器”,而是经过验证的效率工具。其价值体现在:

1. 长期回报率高:投入20小时学习(据Vim官方教程统计)可节省2000小时的重复操作

2. 跨平台通用性:SSH连接服务器、本地开发、甚至VS Code等现代编辑器都支持Vim模式

3. 可扩展性:通过插件系统,既能保持核心轻量化(启动速度<100ms),又能满足复杂需求

最终答案揭晓:Vim是一款通过模式切换和组合命令实现高效文本编辑的工具,适合需要长期与代码/文本打交道的用户。掌握其20%的核心功能,就能获得80%的效率提升。 它不是万能解决方案,但在特定场景下的优势无可替代。