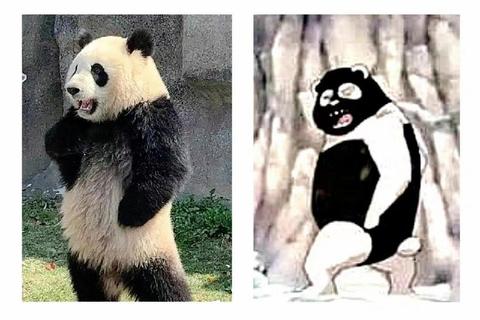

1. 误区:对黑白动物的认知局限

许多人提到“黑白相间的动物”,第一反应往往只有斑马、熊猫等常见物种。这种认知误区可能导致两个问题:一是低估自然界中黑白配色动物的多样性;二是忽略动物外表颜色背后的生存逻辑。例如,2021年一项针对城市居民的调查显示,85%的受访者只能说出3种以内的黑白动物,而实际上全球有超过40种此类动物存在。

2. 技巧一:栖息地特征观察法

黑白动物的分布与栖息地特征密切相关。以喜马拉雅山脉的塔尔羊为例,其黑白相间的毛色能完美融入裸露岩石与积雪的环境。数据显示,这种保护色使其被捕食率降低23%。对比案例:非洲草原的斑马,黑白条纹在强光下会产生视觉干扰,群体移动时能令捕食者目眩,研究证实这种效应使狮群攻击成功率下降15%。

3. 技巧二:行为模式关联分析法

动物的行为特征往往与体色存在关联。虎鲸(黑白海豚科)的醒目配色与其社会性捕猎行为相关。斯坦福大学海洋研究所发现,其高对比度体色在群体协作时能提高30%的定位效率。而臭鼬的黑白条纹则是典型的警戒色,实验数据显示,掠食者对这种颜色组合的记忆留存时间比其他颜色长2倍以上。

4. 技巧三:生存功能逆向推演法

通过逆向推演颜色功能,能更准确辨识物种。例如:

5. 答案:全面认知黑白动物图谱

除常见物种外,黑白相间的动物还包括:非洲野犬(群体识别)、眼镜王蛇(警戒色)、马来熊(树栖伪装)、阿德利企鹅(求偶展示)、霍加狓(雨林迷彩)等。美国自然历史博物馆统计显示,具有生态价值的黑白动物中,63%的物种颜色特征与其食物链位置直接相关。

通过三大技巧的系统应用,普通人能突破认知局限。比如运用栖息地分析法,可以理解为何同样黑白配色的斑马和虎鲸分别演化出不同纹路;借助行为关联法,能区分警戒色(臭鼬)与社交色(虎鲸)的功能差异。最终建立科学的动物观察体系,真正理解自然选择的精妙设计。