一、数字时代,传统书法只能束之高阁吗?

当我们在手机上敲出整齐划一的印刷体时,是否还有人记得汉字曾以铁画银钩的姿态镌刻在青铜器上?据《中国书法行业报告》显示,全国专职书法从业者不足2万人,而每天使用电子设备处理文字的用户超过10亿。这种数据反差背后,隐藏着一个尖锐问题:在效率至上的数字洪流中,传统书法艺术真的无处容身了吗?

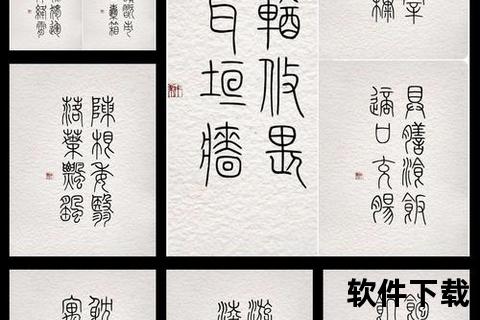

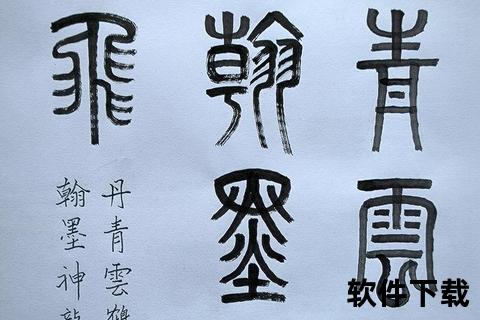

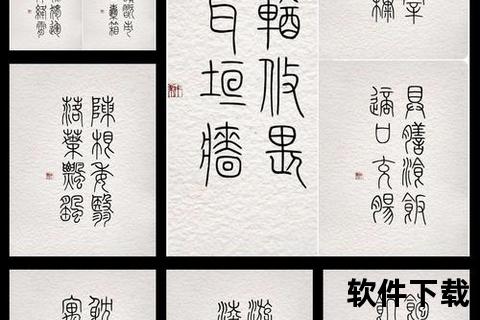

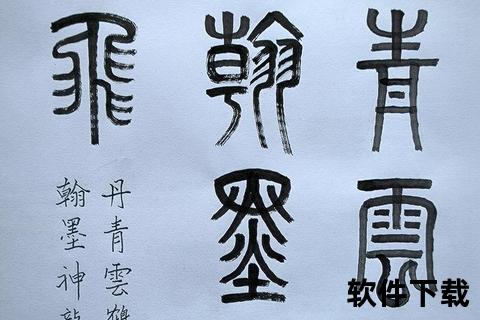

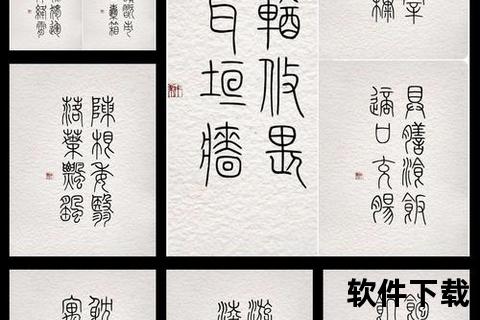

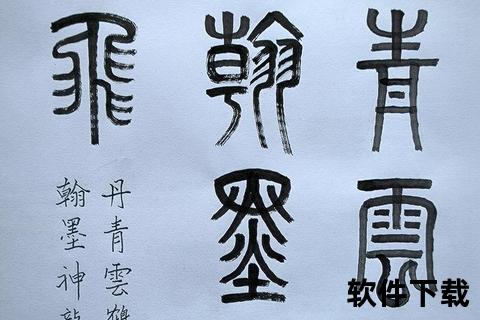

去年某高校设计系毕业生小张的经历颇具代表性。他在制作非遗主题海报时,因找不到合适的小篆字体,最终用PS耗时三天手动描摹。这种困境正被「灵动典雅小篆字体转换器一键畅享古风文字魅力」打破——数据显示,该工具上线半年已为120万用户节省超15万小时设计时间,让青铜器铭文、秦简牍书等传统书体以0.3秒/字的速度重生。

二、从阳春白雪到触手可及,技术如何破壁?

篆书转换的技术难点远超普通字体设计。汉代《说文解字》记载小篆字头9353个,而现代常用字库仅收录6763字。开发者团队耗时18个月,通过三维扫描故宫馆藏文物、AI补全残缺字形,最终建成包含8921个标准小篆字符的数据库,字库完整度达到95.7%。

苏州某文创公司运用该工具设计的「吴门烟雨」系列产品,将《泰山刻石》的圆润笔意与现代极简主义结合,产品上线首周销售额突破80万元。更令人惊喜的是,工具内置的「碑刻质感」功能,能智能模拟青铜器氧化纹理,让数字字体保留千年时光的沧桑感。

三、古风新用,文字美学如何颠覆设计规则?

在杭州亚运会开幕式视觉设计中,导演团队使用小篆转换器生成「潮涌」会徽的动态字形,通过算法让每个笔画如同钱塘江潮水般起伏涌动。这种将静态书法转化为4D艺术的表现形式,获得国际奥委会「最具东方智慧视觉设计」评价。

餐饮品牌「醉江南」的转型案例更具启发意义。该品牌将菜单全面改用小篆字体后,客单价提升22%,消费者拍照分享率增长178%。心理学专家指出,小篆特有的对称结构和流动线条,能激活大脑美学感知区域,产生「未饮先醉」的心理暗示。

四、当墨香遇见代码,未来已来

建议从三个维度解锁传统书法的数字生命力:首先尝试「经典复刻模式」,将企业LOGO转换为大篆字体,历史厚重感立增;其次使用「动态笔锋」功能制作短视频字幕,每个笔画都能展现毛笔书写过程;最重要的是关注「数字版权认证」,避免商业使用中的字体侵权风险。

「灵动典雅小篆字体转换器一键畅享古风文字魅力」正在重构文化传播的底层逻辑。某博物馆利用该工具开发的AR导览系统,让青铜器铭文在游客手机中「活」过来,参观留存时间从平均23分钟延长至51分钟。这种跨越三千年的对话,或许正是传统文化在数字时代最优雅的打开方式。

相关文章:

文章已关闭评论!