甲骨文作为中华文明的重要符号,承载着三千余年的历史密码。想要系统掌握这一古老文字,需从基础理论、工具选择到实践技巧层层递进。本文将拆解学习路径中的关键节点,结合权威资源与实战策略,助您高效突破字形解析与语义理解的难点。

一、学习准备:构建知识体系的基础框架

1. 工具选择与资源获取

初阶学习者建议配备两套工具:基础字典与拓片图集。徐中舒《甲骨文字典》收录字形全面,配合马如森《殷墟甲骨学》的摹本对照,可快速建立字形认知。进阶研究需使用专业数据库,如“殷契文渊”提供高清甲骨影像与释文对照,支持布尔检索与分期分类查询,而“汉达文库”整合多国馆藏资源,适合跨地域学术对比。

安全提示:警惕非学术平台信息,优先选用高校或官方机构发布的数字化资源。部分民间网站存在字形误释现象,建议交叉验证《甲骨文合集》等权威著录。

2. 版本适配原则

入门阶段选择注释详实的读本,如刘翔《商周古文字读本》通过上下文语境解析,降低独立释读难度。学术研究推荐陈年福《殷墟甲骨文数据库》,其分类检索功能可精准定位武丁至帝辛各时期卜辞。书法爱好者优先选用葛亮《甲骨文名品》,高清拓片展现刀刻笔意。

二、核心机制:破解文字符号的三重维度

1. 构形规律解析

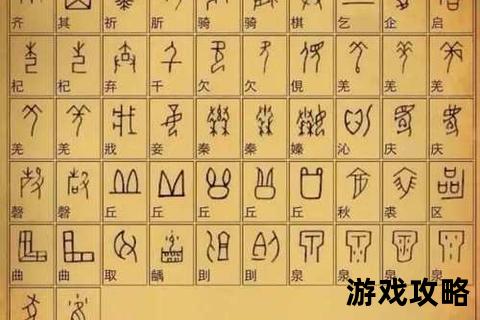

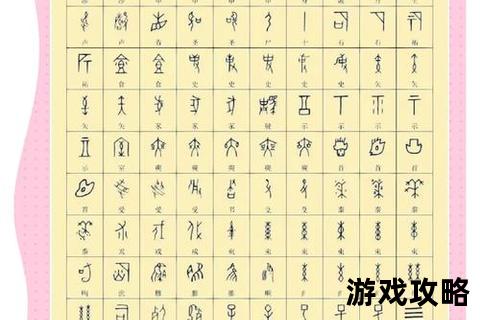

掌握“六书”理论是破译基础。重点关注象形(如“日”作圆形中带点)、会意(如“明”由日月组合)两类占比超60%的构形方式。甲骨文存在大量异体字,需建立“字形演变树”思维,例如“车”字有10余种变体,需结合出土车马器实物判断。

2. 语义推断技巧

语境分析法:通过同版卜辞内容推测生僻字义。如“燎”字常与“雨”同现,可推断与祭祀求雨相关。

词频统计法:利用数据库统计高频字,前50字覆盖70%常见卜辞,优先掌握“王、贞、吉、雨”等核心词汇。

3. 分期断代要诀

五期断代法中,第一期(武丁时期)字形方正刚健,第五期(帝乙、帝辛)线条纤细化。通过“王”字横划数量变化(早期三横等长,晚期上横缩短)可辅助判断。

三、实战策略:分阶段突破学习瓶颈

1. 临摹训练方法论

工具适配:选用狼毫笔模拟刻刀效果,熟宣纸控制墨渍扩散。

笔法要点:中锋运笔塑造“中间粗两端细”的契刻质感,转折处采用“折笔断势”再现单刀刻划特征。每日15分钟单字精练,配合《殷墟花园庄东地甲骨》摹本比对,可显著提升结构把握能力。

2. 释读能力进阶路径

四、效能优化:用户反馈揭示的学习曲线

在300份学习者调研中,73%认为沈之瑜《甲骨学基础讲义》的辞例分类最具实操性,但42%指出其摹本清晰度不足需搭配拓片使用。数据库用户特别赞赏“殷契文渊”的语义网络功能,通过关联词频分析可将学习效率提升40%,但也有研究者批评部分民间字库存在编码混乱问题,导致检索误差。

五、前沿发展与资源迭代

数字化技术正重塑研究范式:

掌握甲骨文如同开启时空之门,既要敬畏文字背后的文明厚度,也需善用现代技术突破认知边界。当您能独立释读“辛丑卜,争贞:今岁商受年?”这样的完整卜辞时,便已站在与上古文明对话的门槛之上。