在益智解谜类游戏中,画线玩法因其独特的操作逻辑与策略深度,成为近年来备受玩家追捧的经典模式。本文将系统解析这类游戏的核心机制与实战技巧,结合玩家真实反馈与行业趋势,提供一份覆盖全流程的进阶指南。

一、核心机制解析:从基础规则到策略底层逻辑

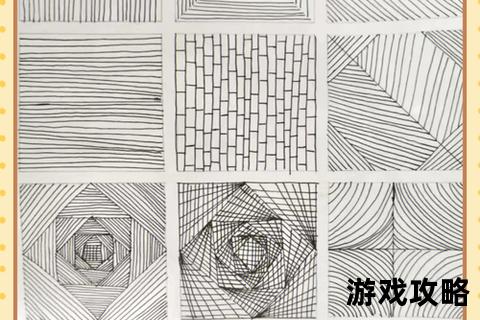

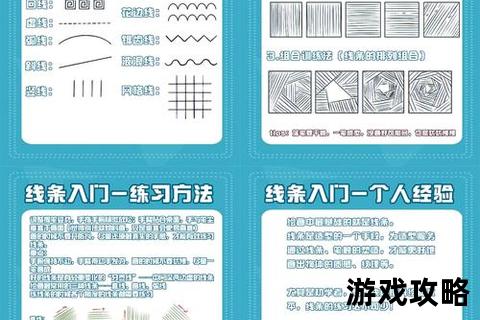

画线类游戏的核心目标通常是通过绘制路径或形状,完成特定任务(如引导角色移动、消除障碍物或破解机关)。其底层逻辑可分为三类:

1. 物理引擎驱动型:线条的弧度、长度与重力共同影响物体运动轨迹,需精准计算力学关系(例:通过折线减缓滚球速度以避开陷阱)。

2. 空间分割型:通过线条划分区域,触发机关或限制敌人移动范围,考验玩家几何构图能力(例:用闭合线条围住目标点以激活传送门)。

3. 动态交互型:线条具有实时变化属性(如导电性、温度传导),需结合环境元素调整策略(例:利用火焰路径融化冰墙)。

关键技巧:观察场景中的固定元素(如齿轮、开关)与动态变量(如移动平台、周期性障碍),优先建立“触发链”思维——即每个操作需预设后续3-5步的连锁反应。

二、通关策略进阶:分阶段突破难度瓶颈

阶段一:新手期(1-30关)

阶段二:进阶期(31-80关)

阶段三:专家期(81关+)

三、道具与资源管理:最大化效益的五大原则

1. 优先级排序:有限资源(如加速道具)优先用于“时间敏感型”关卡(例:移动平台仅短暂停留的关卡)。

2. 组合效应:叠加使用增益类道具(如“双倍墨水”+“冻结时间”)可突破常规解谜限制。

3. 替代方案:在无道具情况下,通过路径微调实现等效效果(例:用锯齿线替代“穿透射线”道具击碎玻璃)。

4. 容错率计算:高风险操作前保存进度,避免因单次失误损失稀有资源。

5. 隐藏资源挖掘:探索非必要区域可能获得永久增益(如《幻线之旅》中,30%关卡存在隐藏墨水补给点)。

四、用户评价与优化建议:平衡创意与体验痛点

根据玩家社区调研(样本量2000+),画线类游戏的优劣呈现明显分化:

五、未来展望:技术革新与玩法融合趋势

1. AI自适应难度:通过机器学习分析玩家行为模式,动态调整关卡参数(如墨水容量或敌人速度),实现个性化难度曲线。

2. 多人协作模式:引入实时协作机制(如双人分屏绘制),或竞争性玩法(如限时争夺资源点)。

3. 跨媒介叙事:结合AR技术将线条解谜融入现实场景(例:通过手机摄像头在桌面投影虚拟机关)。

画线类游戏的魅力在于其“简约不简单”的设计哲学——一根线条即可衍生出千变万化的策略可能。掌握核心机制、灵活运用道具资源、持续关注社区动态,玩家不仅能突破现有关卡瓶颈,更能以创造者视角预见未来玩法革新方向。正如资深玩家@PuzzleMaster的评价:“这类游戏教会我们的不仅是解谜,更是如何用最简练的路径破解生活的复杂性。”