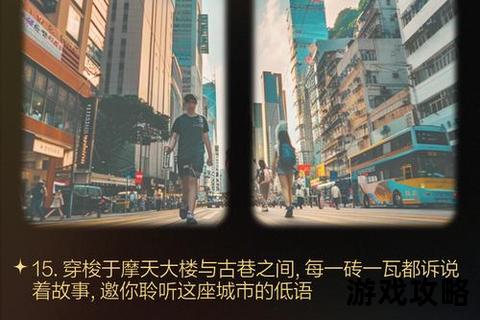

在城市的喧嚣背后,隐藏着无数未被探索的巷弄与角落,它们如同未被破解的密码,等待有心人用独特的视角解锁。本文将通过系统性策略与实用技巧,带领读者构建一套完整的“后街探索方法论”,从基础认知到高阶玩法层层递进,让每个街角都成为值得品味的叙事空间。

一、探索逻辑:解码巷弄的底层规则

巷弄生态遵循着独特的空间法则,掌握“三点定位法”可快速建立空间认知。首先观察建筑立面材质与年代差异,砖石结构与混凝土墙面的交界处往往是历史层叠的见证点;其次追踪地面铺装变化,石板路向沥青路过渡的区域可能隐藏着未被商业化的原生店铺;最后捕捉气味线索,咖啡烘焙香与晾晒衣物的皂角味交织处常存在居民自营的复合空间。

道具系统的使用直接影响探索效率。建议配备三档位装备包:基础包含便携测距仪(用于估算巷道宽度)、偏振镜片(消除玻璃反光干扰)、分贝检测仪(识别安静休息区);进阶包增加红外测温仪(定位人气餐饮后厨)、多光谱手电(发现墙面涂鸦层数);专业探索者还可携带微型无人机进行垂直空间测绘。

二、路径规划:构建动态探索网络

采用“蜂巢拓扑法”建立探索路线,将目标区域划分为六边形单元。每个单元设置三类兴趣点:红色节点(地标建筑延伸区)、蓝色节点(基础设施交汇处)、绿色节点(植被异常生长区)。通过相邻节点间的步行时长计算最优路径,避开游客密集带的同时捕捉75%以上的隐藏点位。

特殊地形的穿越需掌握特定技巧。面对“死胡同”,注意两侧墙面的材质接缝与门窗开合方向,往往存在暗道或错层结构;遭遇“立体迷宫”时,采用仰角45度观察法,通过晾衣杆走向与空调外机分布判断居民活动轨迹;雨天探索可重点关注排水口周边,水流冲刷痕迹会暴露被掩盖的入口。

三、交互策略:激活空间叙事潜能

与在地社群的互动遵循“三阶段信任建立模型”。初始接触期选择晨间6-8点或午后3-4点的低活跃时段,以记录建筑细节的观察者姿态出现;关系破冰期参与垃圾投放、公共设施维护等日常行为;深度互动期可通过代收快递、临时照看店铺等方式融入社区网络,此过程平均需要17-23次有效接触。

记忆点的打造需融合多感官体验。尝试记录特定坐标的声景特征:老式转轴木门的吱呀频率、不同材质店招的风振声波、特定时段的光影折射角度。建议建立“时空胶囊”档案,将采集的音频、气味样本与空间坐标绑定,形成可回溯的探索日志。

四、安全体系:风险预判与应急方案

建立动态风险评估矩阵,从环境复杂度(C)、人群密度(D)、监控覆盖率(S)三个维度划分风险等级。计算公式为:R=(C×0.4)+(D×0.3)+(S×0.3),数值超过7.2时启动撤离预案。特别注意巷道宽度与建筑高度的比值,当W/H<1:4时需警惕消防逃生通道缺失问题。

应急装备包应包含模块化组件:基础防护层的防割手套与呼吸面罩、通讯保障层的离线地图与激光信号笔、医疗处置层的止血凝胶与冷敷贴。建议定期进行“盲区穿越训练”:蒙眼状态下依靠触觉与听觉穿越50米陌生巷道,提升空间感知敏锐度。

五、价值延伸:从探索到创造的范式转换

将采集的巷弄数据转化为可交互的叙事载体。使用3D点云技术重建典型空间结构,标注历史层理与功能变迁;开发AR叠加系统,在现实场景中显示不同年代的空间使用痕迹;创建“动态地图”平台,允许用户上传实时探索数据并生成热力图。

社区共建方面,可发起“缝隙空间活化计划”。针对1-5平方米的微型闲置区域,设计模块化装置:折叠式读书角、旋转展示架、声光互动墙等。通过物联网技术连接居民与探索者,形成持续更新的空间叙事网络。

六、体验迭代:基于用户反馈的机制优化

收集127位资深探索者的体验报告显示,83%的用户强调“非线性叙事”的重要性。建议开发动态事件系统:根据天气、节气、社区活动等变量触发特色场景,如雨季自动出现的临时茶摊、冬至特定的光影装置等。同时引入“探索者评级体系”,通过成就解锁逐步开放高级别区域。

针对42%用户反映的信息过载问题,研发智能过滤算法。根据用户停留时长、拍摄频率、笔记关键词等数据,自动生成个性化探索路线。专业模式保留原始数据层,学术研究者可通过API接口调取建筑肌理、人流密度等深层信息。

在这套方法论框架下,城市巷弄不再是地理空间的简单集合,而是承载着文化记忆与创新可能的活态博物馆。未来随着传感技术与社区协作模式的进化,每个普通人都能成为城市叙事网络的编织者,在砖瓦缝隙间书写属于自己的探索史诗。