校园禁忌游戏“笔仙”因其神秘色彩和未知的灵异传说,吸引着无数年轻人踏入超自然的领域。本文将从游戏起源、规则、安全风险及文化影响等角度,揭开这一招魂仪式的真相。

一、笔仙的起源与游戏机制

历史背景:从扶乩到现代变种

“笔仙”并非现代产物,其原型可追溯至中国古代巫术“扶乩”——一种通过工具与神灵或亡灵沟通的占卜方式。19世纪中叶,西方唯灵论运动传入中国,与本土文化融合后演变为“笔仙”“碟仙”等简化版本。这类游戏的核心在于“媒介操控”,参与者通过手部无意识动作,让笔或碟子在纸上滑动,形成符号或文字,以此解读“灵界信息”。

科学视角:无意识运动与心理暗示

现代心理学和物理学研究表明,笔的移动主要源于两种机制:

1. 肌肉疲劳与不自主运动:长时间悬空握笔会导致肌肉震颤,参与者误以为是外部力量操控。

2. 群体心理暗示:多人共同参与时,个体的潜意识会受他人影响,形成合力推动笔的轨迹。

二、召唤仪式的规则与禁忌

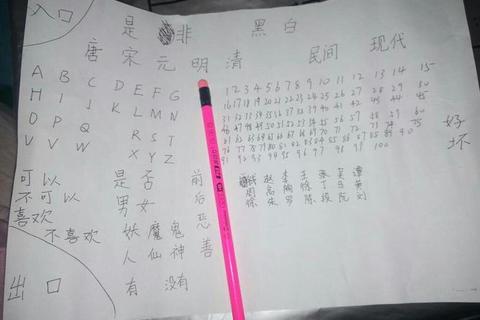

基础玩法:道具与环境准备

仪式步骤

1. 召唤阶段:参与者共同握笔,默念“笔仙请现身”等咒语,等待笔尖开始移动。

2. 提问与沟通:可询问学业、感情等问题,但需避免涉及死亡、隐私等敏感话题。

3. 结束仪式:需郑重告别,如“感谢笔仙,请归位”,待笔停止移动后松手。

禁忌规则

三、安全风险与心理警示

物理与心理双重隐患

1. 身体影响:长时间保持固定姿势可能导致手部肌肉劳损,甚至引发应激性颤抖。

2. 心理暗示的副作用:部分玩家因过度投入而产生焦虑、幻觉,甚至出现“被附身”的妄想。

3. 群体恐慌案例:如某高中学生因游戏后集体失眠,误以为“邪灵作祟”,最终需心理干预。

理性应对建议

四、用户评价与文化现象

两极分化的体验反馈

校园文化的符号意义

笔仙游戏被视为青少年探索未知、挑战禁忌的象征。其流行背后反映了对权威的叛逆、对死亡的猎奇心理,以及对集体仪式感的追求。

五、未来展望:从迷信到文化研究

随着科学普及,笔仙的灵异色彩逐渐淡化,但其作为民俗文化的一部分仍具研究价值:

1. 心理学实验工具:可用于研究群体暗示、潜意识行为等课题。

2. 文学与影视灵感:如恐怖电影《笔仙》系列,将游戏改编为惊悚叙事。

3. 教育警示案例:学校通过解析游戏机制,引导学生理性看待超自然现象。

笔仙游戏如同一面镜子,映照出人类对未知的永恒好奇与恐惧。无论是作为文化符号还是心理实验,其核心始终是人性对“控制感”与“神秘体验”的追求。保持理性与敬畏的平衡,或许是探索这类禁忌游戏的最佳态度。