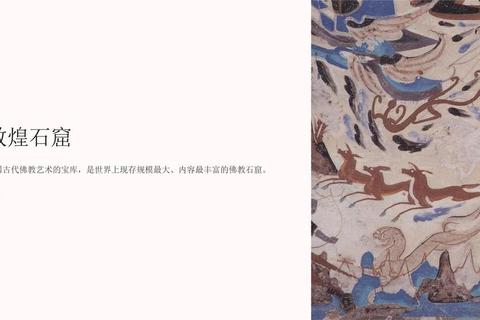

一、误区:敦煌艺术与多个宗教有关?

许多游客初次接触敦煌艺术时,常会产生一个误解:莫高窟壁画和雕塑融合了佛教、道教、祆教等多种宗教元素,因此敦煌艺术是“多教派共同影响的产物”。但实际上,根据敦煌研究院的统计,现存735个洞窟中,佛教主题占比超过95%,道教题材仅占0.3%,其他宗教元素更不足0.1%。这种认知偏差源于两个原因:一是敦煌地处丝绸之路要道,确实存在多元文化交汇;二是现代媒体常将“敦煌”与“多元文化”过度绑定,导致大众忽略其宗教本质。

二、技巧1:从佛像造型看教派特征

要判断敦煌艺术的宗教渊源,首先可观察佛像造型的演变。早期北凉时期(397-439年)的272窟弥勒菩萨像,其面相方正、衣纹贴体的特征明显带有犍陀罗艺术风格,这与印度早期佛教造像传统一脉相承。而到盛唐时期的45窟彩塑群像,不仅出现阿弥陀佛、观音、大势至组成的“西方三圣”,更通过流畅的衣纹线条和写实的人体比例,展现出大乘佛教“佛有无数化身”的核心思想。据统计,敦煌壁画中出现的佛菩萨形象超过1.2万身,其中87%属于大乘佛教特有的“法身佛”表现体系。

三、技巧2:解析壁画中的经变故事

敦煌艺术的宗教属性最直接体现在壁画内容上。莫高窟现存经变画(将佛经内容图像化的艺术形式)约940幅,涉及大乘经典多达32部。最具代表性的61窟《五台山图》,将文殊菩萨道场绘制成包含168处佛教圣迹的立体全景,这正是《华严经》所述“一花一世界”的视觉呈现。而中唐112窟的《观无量寿经变》,通过三重楼阁、七宝莲池等元素构建极乐世界,其构图完全对应鸠摩罗什翻译的大乘经典。对比发现,小乘佛教强调个人修行解脱,这类宏大场景的经变画在敦煌从未出现。

四、技巧3:洞窟功能揭示宗教本质

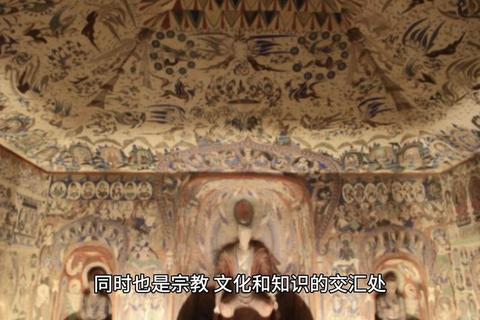

敦煌洞窟的建筑形制本身也是重要证据。北魏时期的中心塔柱窟(如254窟),其绕塔礼拜的功能源自印度小乘佛教传统。但随着大乘佛教在中原的传播,隋唐时期的主流窟型变为覆斗顶殿堂窟(如220窟),这种可供百人集体礼佛的空间布局,正对应大乘“普度众生”的教义需求。更值得注意的是藏经洞文献:在出土的5万余件文书中,大乘经典占比76%,且包含《法华经》《维摩诘经》等核心典籍的多版本抄本,这些数据有力佐证了敦煌艺术的宗教根基。

五、答案:大乘佛教的艺术圣殿

综合造型特征、图像内容和空间功能三重证据可以确认,敦煌艺术本质是大乘佛教的视觉化呈现。自前秦建元二年(366年)开凿第一个洞窟起,历经千年营造,敦煌始终是大乘佛教东传的核心枢纽。那些令人惊叹的飞天形象,实质是《妙法莲华经》中“十方诸佛菩萨”的化身;举世闻名的千手千眼观音,则来自《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》的具象化表达。尽管敦煌艺术在历史长河中吸收过西域画法和中原技法,但其宗教内核始终未离大乘佛教体系。

六、认知升级:超越表象看本质

理解敦煌艺术源于大乘佛教,不仅能帮助我们正确解读艺术符号,更能把握文化传播规律。就像莫高窟最大的佛像——96窟北大像(高35.5米)的建造,不仅是技术奇迹,更是武周时期《大云经》被奉为治国经典的体现。这种政教互动模式,推动敦煌成为连接印度、中亚与中原的文化中转站。当我们再看到敦煌壁画中的“飞天散花”或“净土变相”,就能透过艺术表象,读懂背后“众生皆可成佛”的大乘佛教哲学,这才是敦煌艺术真正的精神内核。