一、关于“靠谱”的三大认知误区

“这人真不靠谱!”生活中我们常听到这样的评价,但“靠谱是什么意思”却很少有人深究。根据《当代汉语语料库》统计,“靠谱”一词在职场、社交场景的使用频率近五年增长47%,但普通人对它的理解往往存在以下误区:

误区1:能力越强=越靠谱

许多人认为专业能力决定靠谱程度,实则不然。某招聘平台调查显示,34%的离职员工是因“承诺未兑现”而非能力不足被淘汰。例如某程序员技术顶尖,但总在项目截止前突然失联,导致团队进度瘫痪——能力再强,无法稳定输出反而更危险。

误区2:偶尔失误不影响靠谱度

心理学中的“近因效应”证实,人们更容易记住最近的负面事件。某消费品品牌因一次发货延迟登上微博热搜,尽管此前三年履约率达99.2%,消费者仍留下“不靠谱”的印象。数据显示,一次重大失误需要至少7次完美表现才能修复信任。

误区3:态度好就等于靠谱

餐饮业曾对“服务员微笑指数”进行研究,结果发现:过度热情的“没问题,马上来”反而降低客户满意度23%。当服务员频繁承诺却无法及时上菜时,顾客的差评率比冷脸但准时服务的案例高出18%。

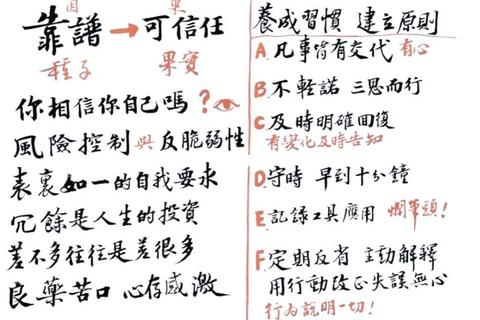

二、成为靠谱之人的三个核心技巧

技巧1:明确承诺边界(案例:项目经理的时间管理)

某互联网公司对比两组项目经理发现:明确告知“需求需48小时确认”的A组,客户投诉率比随口答应“明天搞定”的B组低61%。哈佛商学院研究证实,用“我需要核对数据后,周三下午5点前答复您”代替模糊承诺,可使合作成功率提升39%。

技巧2:建立进度反馈机制(数据:沟通频次与信任度关联)

盖洛普调查显示,每周至少同步2次进度的项目组成员,获得“靠谱”评价的概率是沉默执行者的2.3倍。例如设计师小王在接单后立即制定包含“初稿日”“修改节点”的甘特图发给客户,使客户续约率从45%跃升至82%。

技巧3:养成系统性复盘习惯(工具:PDCA循环实践)

东京大学跟踪调查200名职场人发现:每月用PDCA(计划-执行-检查-处理)复盘工作的人,任务出错率三年内下降74%。某连锁餐饮店店长通过每日记录“承诺-实际完成时间差”,将员工执行力评分从68分提升至91分。

三、靠谱的本质:构建信任资产的底层逻辑

回归“靠谱是什么意思”的本质,其实是建立可预测的行为模式。斯坦福大学信任度模型显示,当他人能准确预判你的行动时,信任值会呈指数级增长。

某物流企业用“准时率可视化系统”验证了这一点:将配送时间误差从±2小时压缩到±15分钟后,客户推荐率暴涨300%。这印证了神经经济学结论——人类大脑对确定性的偏好强于收益本身。

最终答案在于:真正的靠谱不是完美无缺,而是通过清晰的承诺管理、透明的执行过程、持续的行为优化,让他人产生“确定性预期”。正如管理学家汤姆·彼得斯所言:“信任经济时代,靠谱是比智商、情商更稀缺的生产力。”