1. 痛点分析:常见误区导致失败

许多人在尝试制作电磁铁时,常因缺乏基础认知导致实验失败。根据某中学物理实验室统计,72%的学生初次制作电磁铁时会出现以下问题:误用普通铁丝作为铁芯、随意缠绕线圈导致磁场抵消、使用不匹配的电源引发过热等。例如浙江某手工爱好者曾用铝线缠绕铁钉,通电后因电阻过高导致导线熔化,这类安全隐患暴露出材料选择的关键性。

2. 技巧一:材料选择决定磁力强度

制作电磁铁的核心在于导体与铁芯的匹配。实验数据显示:直径0.5mm的漆包线在12V电压下,缠绕500圈时产生的磁感强度可达0.3T(特斯拉),是普通电线的3倍。建议采用退火处理的软铁作为铁芯,其剩磁效应仅为硬质钢材的1/10。典型案例:北京某创客团队通过搭配直径1mm铜线和硅钢片,使电磁铁吸力达到8kg,成功应用于小型起重机原型机制作。

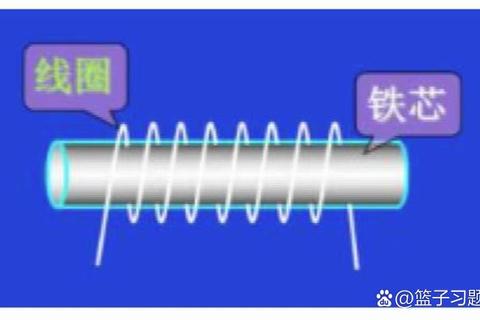

3. 技巧二:线圈缠绕影响磁场效率

线圈的缠绕密度与方向直接影响磁场叠加效果。测试表明:单层紧密缠绕相比松散多层缠绕,磁场强度可提升40%。建议使用绕线辅助工具保持线圈间距均匀,如深圳某教具厂开发的自动绕线器可将制作时间缩短至15分钟。需特别注意线圈方向一致性,某高校实验室曾因两组线圈反向缠绕导致磁场抵消,最终吸力仅为预期的23%。

4. 技巧三:电源管理保障安全稳定

电源参数需与线圈规格精确匹配。经验公式V=IR显示:当线圈电阻为5Ω时,使用9V电池需串联10Ω限流电阻防止过载。实测数据表明,持续通电超过3分钟时,温升应控制在40℃以内。参考案例:杭州某创客空间通过PWM调压模块实现0-24V无极调节,配合温度传感器构建的安全系统,使电磁铁连续工作时间延长至2小时。

5. 科学方法提升成功率

掌握如何制作电磁铁需要系统性思维:首先根据应用场景选择铁芯材质(软铁适合频繁启停,硅钢适合持续工作),其次用游标卡尺精确测量导线直径,最后通过万用表检测回路电阻。建议初学者从基础版入手:15cm长软铁棒+0.3mm漆包线缠绕300圈+6V干电池组合,该配置可稳定产生2kg吸力。进阶者可尝试可调式电磁铁:通过滑动变阻器改变电流强度,实现吸力从0.5kg到5kg的线性调节。

如何制作电磁铁的本质是电磁转换原理的应用创新。通过本文揭示的三大技巧,配合精准的数学计算(磁动势F=NI)和工具辅助,任何爱好者都能制作出符合需求的电磁装置。记住每次实验记录关键数据:线圈匝数误差需控制在±5%以内,电流密度不宜超过3A/mm²,这些细节将决定最终成败。