每年狂欢购物季,超市总会推出令人眼花缭乱的促销活动,但如何真正省钱却是一门学问。本文将深入拆解超市优惠的底层逻辑,结合实战技巧与隐藏福利,助你避开消费陷阱,最大化利用每一分预算。

一、优惠信息获取渠道:从被动等待到主动出击

超市的隐藏优惠往往不会直接摆在货架上,掌握信息渠道是省钱的第一步。

1. 官方APP与会员体系

主流超市(如永辉、沃尔玛、家乐福)的APP是优惠信息的第一入口。注册会员后,用户可领取新人礼包、限时折扣券,还能通过签到积分兑换商品。例如,大润发APP每周推送“爆品清单”,部分商品价格低于线上平台。

2. 社群与直播福利

许多超市通过企业微信社群或直播发放“暗号优惠券”。例如,盒马鲜生直播间常设置限时秒杀,社群成员凭暗号可额外兑换满减券。建议提前关注超市的社交媒体账号,避免错过即时福利。

3. 线下宣传单与货架标签

购物前仔细查看超市入口的宣传单页,重点关注“第二件半价”“满额赠礼”等活动细则。货架上的黄色或红色标签通常是促销商品,但需注意是否标注“限购”或“需搭配购买”。

二、会员体系选择:匹配需求才能效益最大化

不同超市的会员体系差异显著,盲目开通高级会员反而可能浪费成本。

1. 基础会员 vs 付费会员

基础会员(免费注册)适合低频消费者,可享受基础折扣;付费会员(如山姆会员卡、Costco年卡)适合家庭或批量采购者,需计算年费与节省金额的平衡点。例如,山姆会员年费260元,但独家商品(如瑞士卷、牛排)的单价通常比市场低20%。

2. 联名卡与跨界合作

部分超市与银行、支付平台合作推出联名卡,消费返现比例更高。例如,华润万家与京东PLUS会员绑定,购物可叠加“超市折扣+京东返利”。

三、安全消费指南:避开促销背后的“深坑”

狂欢季促销虽诱人,但也暗藏套路,需警惕三大陷阱:

1. 虚假折扣

部分商品会先提价再打折。建议使用比价工具(如“慢慢买”APP)查询历史价格,或对比不同平台的同款商品。

2. 捆绑销售

“买一送一”可能附带临近保质期的商品;满额赠礼需确认赠品价值(如某超市满300元赠送的“精美礼品”实为成本不足10元的廉价玩偶)。

3. 个人信息泄露风险

注册会员时避免过度授权(如通讯录、定位权限);领取优惠券时认准官方渠道,警惕扫码跳转至山寨网站。

四、核心省钱策略:时间、组合与心理战

1. 黄金时段与错峰购物

2. 优惠叠加法

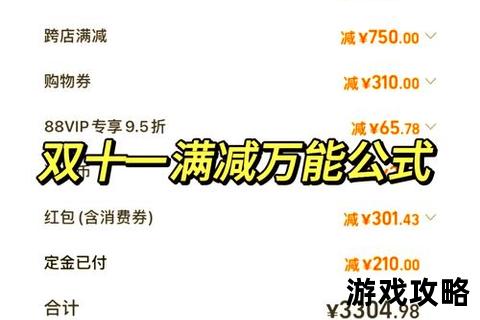

超市活动常支持“多重优惠叠加”,例如:会员折扣+满减券+支付平台返现。假设某商品原价100元,会员价90元,使用满80减10券,叠加支付宝随机立减5元,最终仅需75元。

3. 心理博弈技巧

五、用户真实评价:口碑与争议并存

1. 好评案例

2. 争议焦点

六、未来趋势展望:科技如何改变省钱方式

1. AI个性化推荐

部分超市已试点“智能购物车”,通过人脸识别推荐优惠商品。例如,购买婴儿奶粉的顾客会收到尿布折扣提示。

2. 虚拟与现实融合

通过AR技术扫描货架,手机端可显示隐藏优惠(如某品牌饮料“扫码解锁第二件0元”)。

3. 订阅制服务

针对高频刚需商品(如牛奶、粮油),超市可能推出“周期购”套餐,按月配送且价格锁定,避免涨价风险。

狂欢购物季的省钱本质是“信息差”与“策略”的博弈。掌握核心规则、灵活运用工具、保持理性决策,即使预算有限也能高效囤货。未来,随着技术迭代,省钱或许会变得更智能,但精打细算的消费智慧始终不可或缺。