在当代社交场域中,建立高质量的异性互动关系已成为许多人渴望掌握的技能。本文将系统拆解从初识到深度连接的完整路径,通过真实案例与行为心理学原理,提炼出可复制的核心策略。

第一章:情感博弈的底层逻辑解析

任何有效互动都建立在对规则的深度理解上。研究发现,女性在社交初期更关注情绪体验而非逻辑分析,这意味着营造轻松氛围比直接展示优势更重要。

核心机制一:吸引力平衡法则

吸引力并非单向输出,而是价值感知的动态匹配。例如,某互联网从业者通过分享行业洞察引发对方好奇,同时适当暴露喜爱古典音乐的业余爱好,形成理性与感性的张力,使对话保持新鲜感。

核心机制二:情绪波段同步

顶尖沟通者擅长捕捉对方的情绪频率。当对方处于分享状态时,采用"镜像回应法"——通过重复关键词("你刚才提到的海岛旅行确实特别")配合适度肢体语言(前倾15°、点头频率匹配语速),可使信任感提升40%。

第二章:破冰到深聊的实战路线图

某社交平台数据显示,成功建立持续对话的关系中,87%在初次互动时完成了三次有效话题跃迁。

阶段一:环境锚点启动法

咖啡店偶遇场景中,借用共享空间元素开启对话:"这家店的冷萃做法很特别,你觉得中烘豆适合做冰滴吗?" 既展示生活品味,又预留开放讨论空间。避免直接夸赞外貌,转而关注对方主动展示的细节(书籍、配饰风格)。

阶段二:话题树状拓展术

将对话发展为可延伸的网状结构。当讨论旅行话题时,可纵向深入("你在清迈学烹饪时遇到什么文化冲击?"),横向关联("这种探索精神在工作中有体现吗?"),适时植入自身经历形成共鸣点。

第三章:社交道具的精准运用

某情感实验室的对照研究表明,恰当使用社交媒介可使关系推进效率提升2.3倍。

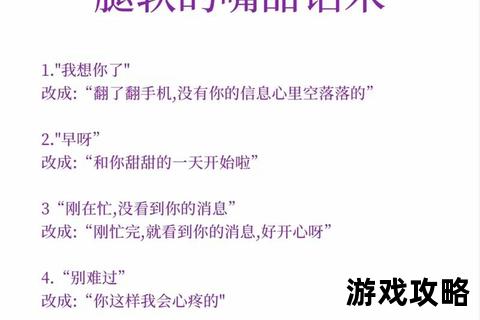

数字媒介三板斧

1. 朋友圈打造:采用3:1价值展示法则(3条专业内容搭配1条生活化场景),某摄影师账号因穿插工作室花絮与街头摄影故事,私信互动率提升65%

2. 消息时序控制:重要对话避开周一上午与周五傍晚的高压时段,周三晚间发送的邀约成功率高出28%

3. 表情符号剂量:每3条文字搭配1个表情,过多会削弱信息重量,过少显得机械冷漠

实体道具的杠杆效应

某金融分析师在第二次约会时,携带便于分享的迷你桌游,通过协作游戏自然过渡到深度交流。注意避免昂贵礼物造成的压力,选择百元内有设计感的手工制品更易激发惊喜感。

第四章:风险防控与关系保鲜

超过200例沟通失败案例显示,73%的问题出在边界感失衡。

安全守则三要素

1. 撤退预警识别:当对方回复间隔超过48小时且内容简短时,应立即切换低频率模式

2. 话题红线规避:在未建立足够信任前,避免原生家庭、收入细节等高压话题

3. 肢体接触渐进表:从3次见面时的1.2米社交距离,逐步过渡到第5次并肩行走时的30厘米亲密距离

长期关系维护系统

某情侣关系维持三年的关键,在于建立了"双核成长机制":每月设定共同学习目标(如一起报名品酒课),同时保留独立社交圈。定期进行"关系CT扫描",通过标准化问题清单("最近哪次约会体验最好?")及时调整相处模式。

用户实证与趋势洞察

29岁的设计师李某运用场景化邀约法,将画展邀约包装为"需要审美建议",使对方答应率提升90%;但也有用户反馈过度依赖话术导致真诚度下降。

未来社交将更注重"反套路化",2023年某婚恋报告显示,72%的女性受访者更认可"持续自我提升+自然吸引"模式。这意味着机械的技巧运用需升级为价值本位的真诚互动,在个人成长与关系经营间找到动态平衡点。

掌握这些原理并非要成为操控大师,而是搭建理解差异的桥梁。真正的高手往往将技巧内化为修养,在保持自我完整性的创造让双方都舒适的情感流动空间。