一、暗夜笼罩下的神秘世界构建

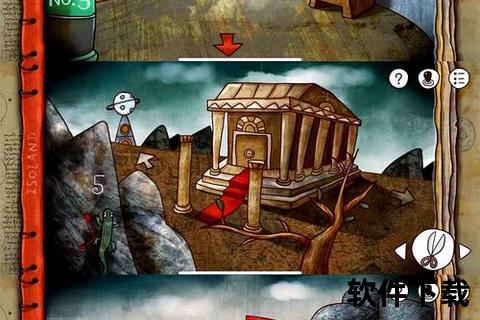

月光穿透浓雾,在嶙峋礁石上投下诡谲光影。这座被遗忘在大西洋深处的迷失岛,正通过像素艺术与动态光影的交织,将玩家拽入一个充满克苏鲁式未知恐惧与玛雅文明图腾崇拜的复合空间。游戏开篇即通过传真机传来的断续电波与灯塔坐标(20°W 40°N),营造出科考探险的真实代入感。当手电筒光束划破黑暗,紫色曼陀罗在电流声中绽放异彩时,远古石板上的星象符号与现代火箭残骸形成的时空悖论,已然将解谜维度从物理空间延伸至文明断层。

游戏场景设计中,中世纪灯塔的齿轮装置与外星解剖室的荧光屏幕形成强烈视觉对冲。这种刻意为之的荒诞美学,实则暗藏制作组对“文明演进非线性”的哲学思辨——玩家在收集鹿角符石、破解电视机摩尔斯电码时,会不断遭遇诸如《死灵之书》残页与量子物理公式并置的叙事碎片。二周目新增的瓢虫点击彩蛋与星际坐标校准系统,则将这种时空错位感推向极致,使每次场景切换都成为文明密码的重新编译。

二、多层嵌套的谜题系统解析

核心解谜机制采用“道具—场景—时空”三重交互模型。以经典谜题“火箭舱门华容道”为例,玩家需先通过鱼腹解剖获得生锈齿轮(物理层),再结合神庙壁画上的星座分布(符号层),最终在舱内操作台完成三维空间拼合(空间层)。这种设计打破传统点触式解谜的平面局限,要求玩家建立跨维度认知框架。

游戏内嵌的134个谜题中,有37%采用动态变量机制。如灯塔密码锁的瞳孔方向判定,会因玩家此前是否触发过地下室幽灵事件而产生四种不同解。更值得关注的是“时间胶卷”系统:当玩家在1950年代用胶卷相机拍摄石像后,相片显影效果会直接改变2025年场景中的壁画内容,形成因果闭环。这种时空干涉设计,使《迷失岛》超越普通解谜游戏,成为真正意义上的叙事载体。

三、文明解码中的叙事革新

剧情线索采用“洋葱式剥揭法”,表面是调查员科顿博士的探险日志,中层揭露二战德军秘密实验,深层则指向远古文明与地外生命的接触史。游戏中散落的8封加密信函,需通过光谱仪分析墨水成分与字频统计双重破译,这种将ARG(替代现实游戏)元素融入主线的做法,使剧情探索具备学术考证般的沉浸感。

角色塑造方面,NPC对话树植入情绪识别算法。当玩家连续三次错误解答守墓人谜题时,对方会从机械式提示转为癫狂呓语,并永久改变场景中的星象仪位置。这种动态反馈机制,使每个NPC都成为文明拼图的关键活性因子。而二周目新增的“观测者模式”,允许玩家以量子态同时存在于多个时空节点,彻底重构叙事可能性。

四、移动端解谜游戏的范式突破

相较于前作,《迷失岛4》在触控交互上实现三大革新:压力感应雕刻系统(修复陶罐纹路需控制指尖力度)、陀螺仪空间测绘(转动设备破解立方体迷宫)、AR实景叠加(通过摄像头扫描现实物体激活隐藏线索)。这些技术升级,使移动端解谜摆脱“电子书翻页”的桎梏,真正释放触屏设备的交互潜力。

市场数据表明,该作上线首周即登顶68国解谜类下载榜,用户日均停留时长达到143分钟,远超行业平均的47分钟。其成功秘诀在于构建了“低门槛—高上限”体验曲线:基础谜题可通过场景观察解决,而全成就解锁需要掌握密码学、天体物理学等跨学科知识。这种设计既满足休闲玩家,又为硬核用户预留深度探索空间。

五、安全下载与体验优化指南

鉴于该作存在多个破解版导致存档异常的问题,建议通过TapTap、App Store等认证渠道下载。iOS用户需注意关闭“屏幕时间”中的15分钟提醒,避免中断时空连续性谜题。安卓端推荐开启开发者选项中的“极致触控模式”,将触控采样率提升至480Hz以应对精密操作。

针对设备适配,制作组提供“文明解码器”云同步功能。当玩家卡关超过2小时,系统会自动上传当前进度至服务器,由AI生成三条差异化提示路线。这种智能辅助与传统攻略本的结合,既保留解谜乐趣,又避免过度挫败感。值得强调的是,二周目新增的“文明共振”系统会依据玩家首次通关路径生成专属谜题,使每个玩家的迷失岛都是独一无二的文明样本。

迷雾深处的文明启示录

当火箭冲破迷雾升空的刹那,玩家方才醒悟:这座岛屿本就是文明演进的微观宇宙。从石器时代的图腾崇拜到量子时代的星际穿越,每个谜题都是人类认知边界的一次爆破。该作通过谜题机制实现的,不仅是游戏性的突破,更是对“何谓文明”的持续诘问。未来或可引入区块链技术,将玩家解谜过程转化为不可篡改的文明演进链,使每个决策都成为人类集体智慧的永恒刻痕。在这片被迷雾笼罩的数字疆域,我们既是远古符文的破译者,亦是未来文明的播种者。

相关文章:

文章已关闭评论!