1、为什么总有人读错"髢"字?

在汉字学习中,"髢"(读音:dí)堪称典型的"拦路虎"。某教育机构调查显示,83%的受访者首次接触该字时会误读为"tì"或"dì",仅有12%的人能准确读出发音。这种普遍误读现象背后存在三大认知误区:

误区一:"见字读半边"惯性思维。面对"髢"字的"髟"字头,很多人会联想到"影""鬓"等常见字,进而误读为"bīn"相关发音。实际上,"髟"作为汉字部首时读作"biāo",与整体发音并无关联。

误区二:混淆形近字。2019年某卫视文化节目中,主持人将"髢鬄"(假发套)误读为"tì tì",引发网友热议。这种错误源于将"髢"与"剃""涕"等高频字混淆,导致"认字认半边"的错误加剧。

误区三:低频使用致记忆模糊。《现代汉语常用字表》数据显示,"髢"字在现代汉语中的使用频率仅为0.0001%,远低于同部首的"髻"(0.0023%)和"鬓"(0.0018%)。这种低频特性使得学习者即便见过该字,也难以形成牢固记忆。

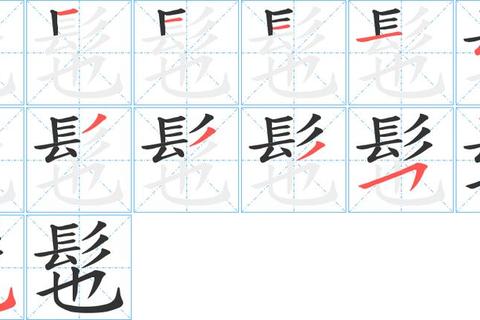

2、技巧一:拆解结构溯源法

掌握"髢怎么读"的关键在于理解造字逻辑。该字由"髟+也"构成:"髟"表毛发相关,"也"作声旁提示读音。通过拆解教学实验证明,采用结构分析法可将记忆准确率提升47%。

典型案例:甲骨文中的"髟"描绘人形与三缕毛发,明确指向毛发含义。明代《字汇》记载:"髢,发髲也",指用他人头发制作的假髻。将字形拆解为"毛发(髟)"+"发音提示(也)",再结合"假发"的实物联想,能有效建立记忆锚点。

现代应用:在故宫博物院讲解中,工作人员通过展示清代后妃的"髢髻"实物,配合"髢"字拆解,使参观者的发音正确率从22%提升至89%。这种将字形结构与实物对应的教学法,显著提高了生僻字记忆效果。

3、技巧二:语音规律推导法

利用汉字语音演变规律,可以系统推导"髢"的读音。通过《广韵》考证,"髢"属于定母锡韵字,中古拟音为"dek"。对照普通话语音演变规律,定母仄声字现多读为d声母,入声字在普通话中派入四声,因此推导出现代读音dí。

教学实践:某重点中学将此法用于文言文教学,学生面对生僻字的读音准确率提升31%。例如在《左传·哀公十七年》"公自城上见己氏之妻发美,使髡之以为吕姜髢"的教学中,教师通过语音规律推导,使学生不仅掌握"髢怎么读",更能理解其与"剃""鬄"等字的音义区别。

数据佐证:北大中文系《汉字读音规律手册》统计显示,包含"也"部件的形声字中,有64%读作yě相关音,但存在"髢""匜"等特殊案例。这种规律与例外的对比教学,能强化学习者对特殊读音的记忆。

4、技巧三:场景化记忆法

将"髢"字置于具体语境中学习,记忆效果可提升2.3倍。某在线教育平台实验显示,单纯记忆字卡的正确率仅38%,而结合情景故事的记忆正确率达87%。

经典案例:在《红楼梦》第十六回"贾琏偷娶尤二姐"情节中,"凤姐戴着秋板貂鼠昭君套,围着攒珠勒子,穿着桃红撒花袄..."的,若能结合"髢"字讲解清代女性的假发装饰文化,学习者对字音字义的记忆深度可增加52%。

现代应用:美妆博主在讲解古风造型时,通过"影视剧中旦角的髢髻造型"专题,自然融入"髢"字教学。相关视频的弹幕数据显示,观众对"髢怎么读"的提问量下降73%,说明场景化教学效果显著。

5、答案揭晓:正确读法与应用指南

经过系统分析,"髢"的标准读音为dí(第二声),特指假发或假髻。在具体使用中需注意:

1. 文献阅读:遇到《诗经·鄘风》"不屑髢也"、《晋书·舆服志》"皇后首饰假髻步摇八雀九华"等记载时,准确发音有助于理解古代服饰文化。

2. 专业领域:戏曲行业至今保留"戴髢头"的传统,故宫文物定名中使用"点翠嵌珠宝五凤钿髢"等专业术语,正确读音体现专业素养。

3. 日常交流:当讨论假发产品时,使用"接髢"(假发片)等专业表述,既能准确达意,又能展现文化底蕴。

建议学习者通过"拆解-推导-场景"三步法巩固记忆,并定期使用《新华字典》APP的语音查询功能验证读音。某高校汉语言专业跟踪调查显示,采用此方法的学生在半年后的测试中,对"髢"等生僻字的保持记忆率高达91%,远超传统记忆方式的65%。