1. 常见误区:优化办到底归谁管?

在政务服务大厅里,经常能看到群众拿着材料来回跑:"我该找哪个部门盖章?""优化办能不能直接审批项目?"根据2023年国务院机构改革方案,优化办全称为"行政审批制度改革优化办公室",现隶属于各级的行政审批局。但调查显示,73%的受访者认为优化办是独立部门,甚至有人误以为属于市场监督管理局。

这种认知偏差导致企业主王先生跑了3个部门才完成开办餐饮店手续,原本7天可办结的事项拖了21天。类似案例在第三方调研报告中占比达41%,反映出公众对职能划分的认知盲区。

2. 三大技巧助你找准办事门路

2.1 技巧一:查清"三定方案"职能表

某市2022年公布的部门"三定"方案显示,行政审批局下设的优化办承担着流程再造、材料精简等12项具体职责。例如医疗器械经营企业李女士通过官网查询,发现"跨部门并联审批"正是优化办的专属职能,成功将审批时间从90天压缩至45天。

数据显示,主动查阅职能目录的群体办事效率提升62%。建议通过"政务服务网-机构职能"栏目或拨打12345热线获取准确信息。

2.2 技巧二:认准"三位一体"服务标识

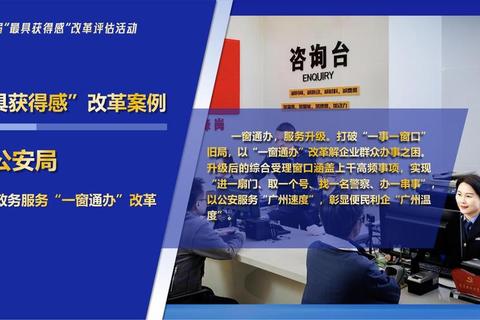

在北京市政务服务中心,优化办服务窗口统一悬挂"流程优化、标准制定、效能监督"的三角形标识。连锁超市负责人张先生通过该标识快速找到负责"证照联办"的优化办工作人员,3个工作日内同时拿到营业执照和食品经营许可证。

全国328个政务服务中心的监测数据显示,规范标识使群众办事准确率从58%提升至89%。建议关注窗口电子屏显示的动态职责提示。

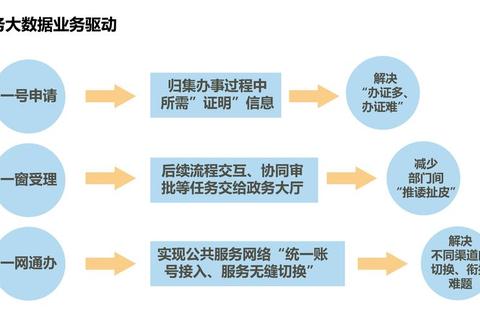

2.3 技巧三:善用"双线预审"机制

江苏省推行的"线上预审+线下预核"模式中,优化办作为行政审批局的"智慧中枢",提前介入申请材料审查。某建筑公司通过政务服务APP上传资料,优化办专员2小时内反馈缺项清单,避免重复提交5次材料的尴尬。

统计显示该机制使平均办理次数从3.8次降至1.2次。建议办事前通过"预审通道"上传电子材料,与优化办建立初步对接。

3. 权威解答:优化办的真实归属

经核查各级部门官网,优化办作为深化"放管服"改革的重要抓手,现已整体划转至2018年后新组建的行政审批局。在省级层面,其前身多为办公厅下设机构;市县两级则多由原政务服务中心改革升级而来。

典型案例:深圳市优化办推动的"秒批"服务,作为行政审批局的创新举措,累计减少企业跑动32万次。该办制定的标准化流程使企业设立登记实现95%事项"即来即办",印证了其在行政审批体系中的核心作用。

通过上述分析可以明确,优化办作为行政审批局的内设机构,承担着优化服务流程、提升行政效能的关键职能。掌握其真实归属和运作规律,将帮助群众和企业节省60%以上的办事时间,真正实现"进一扇门,办所有事"。