一、稀土认知的三大误区:你以为的“土”其实是战略王牌

“中东有石油,中国有稀土”——邓小平的这句话揭示了稀土的战略地位。但许多人对稀土的认知仍存在误区:

误区1:稀土储量多=用不完

中国曾占全球稀土储量的80%(2017年降至42%),但重稀土仅占全球储量的9%。例如美国F-35战斗机单架需消耗417斤稀土,而中国南方离子型重稀土矿资源正面临过度开采问题。

误区2:稀土就是“工业味精”

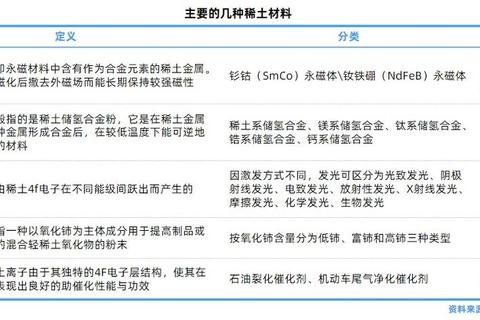

实际上它更像“工业维生素”。新能源汽车电机中的钕铁硼永磁体占稀土总消费量的28%,一台新能源车需要3kg稀土永磁材料,是传统汽车的10倍。2025年全球稀土市场规模预计突破3500亿美元,远非调味品量级。

误区3:开采容易技术简单

从矿石到高纯度稀土需经历200道工序,1吨稀土矿会产生2000立方米含放射性物质的废水。五矿研究院通过“活化-溶解”技术将铝杂质降低80%,这背后是15年专利积累。

二、技术突围:从“挖土卖土”到“点土成金”

技巧1:分离技术革新

案例:成都矿产所研发的“预处理-选择性浸出”技术,将贵州稀土矿回收率提升至90%。对比传统工艺的60%回收率,相当于每吨矿石多提炼价值1.2万元的稀土元素。

技巧2:应用场景创新

数据:钕铁硼永磁材料支撑全球70%的硬盘驱动器生产,而镧镍合金储氢材料使氢能源车续航提升40%。2024年中国氢能储氢材料市场规模达62亿元,年增长率超25%。

技巧3:循环利用突破

日本从废旧硬盘中回收稀土纯度达99.9%,成本比原矿开采降低30%。中国华宏科技通过磁选-酸浸联合工艺,实现稀土回收率92%,每年减少200万吨矿石开采。

三、资源博弈:全球棋盘上的“稀土兵法”

策略1:战略储备体系

美国建立135天稀土应急库存,日本海底稀土泥储量可供全球使用780年。中国2024年启动西南稀土资源基地建设,新增储量100万吨,相当于全球5年需求量。

策略2:技术标准主导

案例:中国制定的稀土永磁体国际标准覆盖80%产品类别,迫使欧美企业每吨产品增加3000元认证成本。反观LED荧光粉领域,日本仍掌握70%专利。

策略3:产业链闭环构建

江西赣州打造“矿山-分离-磁材-电机”全产业链,使钕铁硼生产成本降低18%。对比美国仅有的2家稀土分离厂,中国拥有32家全流程企业。

四、未来启示:稀土博弈没有终局

稀土之争本质是科技话语权之争。当中国突破6代钕铁硼技术,当回收替代率从15%提升至40%,当越南发现新稀土矿却缺乏分离技术,这场较量已进入新维度。

普通人需要摒弃三个旧观念:

1. 从“资源自满”转向“技术敬畏”——中国重稀土对外依存度已达35%

2. 从“低价倾销”转向“价值认知”——高纯氧化铈价格是普通品的50倍

3. 从“环境代价”转向“绿色创新”——无尾化技术使废水排放减少90%

稀土不是终点,而是撬动未来的支点。正如芯片需要硅基材料,人工智能、量子计算等颠覆性技术同样需要稀土支撑。这场“工业维生素”的战争,才刚刚拉开帷幕。