在数字游戏的世界中,“争议游戏”始终是一个充满话题的标签。这类游戏往往因包含成人向内容(如暴力、裸露、敏感主题等)而引发关于道德、法律与艺术表达的激烈讨论。本文将从游戏特色、下载指南、安全注意事项、用户评价及行业未来等角度,为新手玩家梳理争议游戏的核心矛盾与实用信息。

一、争议游戏的核心特征与典型作品

争议游戏的界定往往模糊,不同平台、地区和文化背景下的标准差异显著。以下是其核心特征及代表作品分析:

1. 内容边界争议

未成年人角色问题:如《三色绘恋S》因女主角设定为14岁且宣传图裸露,被Steam以“未成年人”为由下架。

擦边球设计:《巧克力与香子兰》通过雾气遮挡敏感部位,以“软”绕过审核,成为Steam早期争议焦点。

暴力与政治隐喻:《侠盗猎魔》因极度血腥暴力被多国禁售,而《请出示文件》则因模拟边境审查引发政治争议。

2. 分级标准的矛盾

ESRB与地区差异:美国ESRB将部分游戏列为“仅限成人”(AO级),如《GTA:圣安地列斯》因隐藏性内容被重新评级。中国则通过“游戏适龄提示”划分6+至18+四级,但执行力度参差不齐。

平台双标现象:Steam对部分作品(如《House Party》)默许R18补丁,却对类似《三色绘恋S》严格下架,暴露审核标准的随意性。

二、争议游戏的下载与版本选择指南

新手玩家需注意平台规则与地区限制,避免因违规操作导致账号风险。

1. 主流平台与锁区问题

Steam:通过勾选“成人内容”标签可浏览部分争议游戏,但国区账号可能受限。部分游戏需通过外服账号或第三方平台(如网易云游戏)体验。

主机平台:PlayStation与Xbox审核较严,成人内容通常需通过DLC或补丁解锁。

2. 版本选择建议

优先选择官方渠道:避免下载未经验证的破解版或第三方补丁,以防恶意软件。

关注分级标识:如ESRB的M(17+)或AO(成人)标签,或国内“18+”适龄提示。

三、安全注意事项:保护隐私与理性消费

争议游戏常伴随安全风险,玩家需警惕以下问题:

1. 隐私保护

避免在游戏中透露真实姓名、住址等个人信息。

使用独立密码,并开启二次验证防止账号盗用。

2. 消费与防沉迷

谨慎购买虚拟货币,设置支付限额防止过度消费。

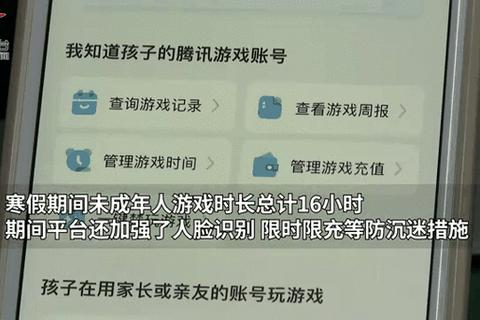

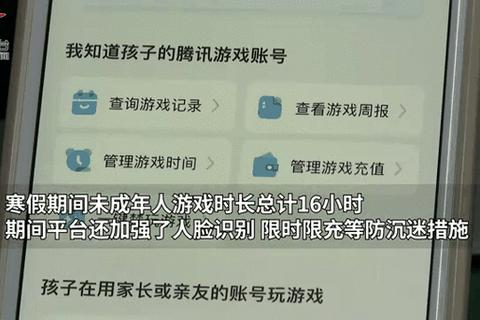

未成年人应启用平台防沉迷系统,家长可通过“家庭共享”功能监管。

3. 内容规避

远离涉及、极端暴力或非法内容的游戏。

利用Steam“举报”功能反馈违规内容。

四、玩家评价:争议背后的需求分化

争议游戏的用户评价往往两极分化,折射出玩家群体的多元诉求:

1. 支持者观点

艺术表达自由:如《黑神话:悟空》以传统文化创新赢得全球认可,证明成人向内容可与深度叙事结合。

市场需求驱动:Steam上“小黄油”通过反和谐补丁热销,反映玩家对多样化内容的渴求。

2. 反对者批评

道德风险:未成年角色设定可能助长不良文化。

审核不公平:部分厂商利用规则漏洞,导致“劣币驱逐良币”。

五、未来展望:技术、政策与玩家生态的博弈

争议游戏的未来将受以下趋势影响:

1. 技术革新与审核挑战

AI生成内容(AIGC)可能加剧成人内容的隐蔽性,迫使平台升级审核算法。

云游戏普及后,跨地区内容监管难度进一步增加。

2. 分级制度完善

中国“游戏适龄提示”或与ESRB等国际标准接轨,减少执行模糊性。

3. 玩家社区自治

用户评分系统(如Steam评测)可能成为内容过滤的补充工具。

独立游戏开发者通过众筹平台(如Kickstarter)绕过传统审核,推动小众题材发展。

争议游戏的存在,本质是文化表达与道德约束的永恒博弈。对玩家而言,理性选择、安全体验与积极参与社区讨论,才是推动行业健康发展的关键。未来,随着技术迭代与政策完善,成人向内容的界定或将更清晰,但关于“艺术与底线”的争论仍将延续。

相关文章:

文章已关闭评论!