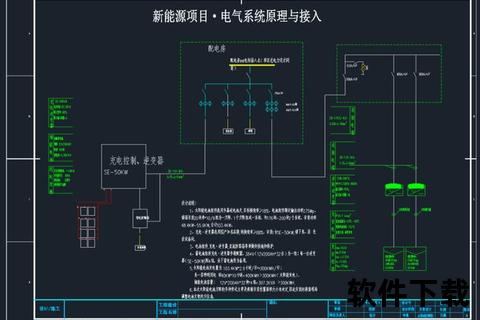

一、新能源CAD软件驱动能源转换系统设计的效率革命

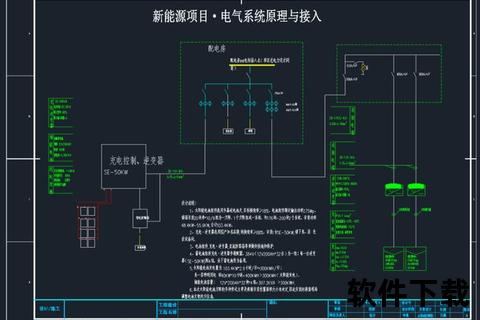

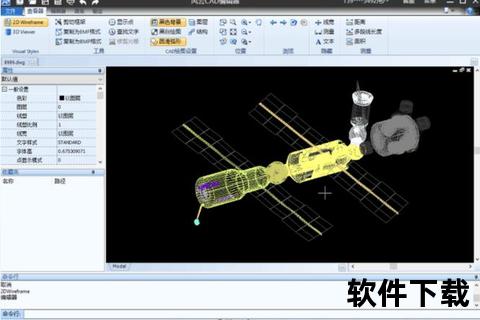

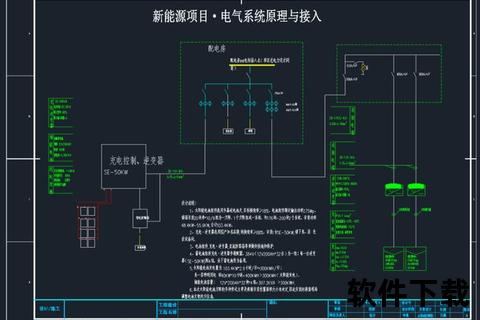

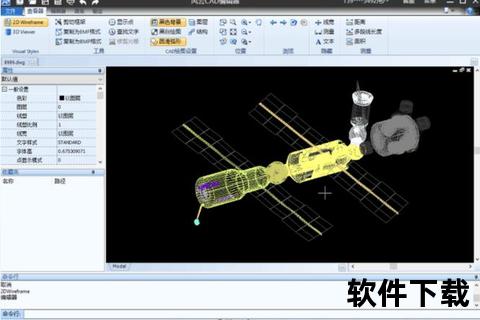

在全球能源结构转型的背景下,新能源技术的创新与工程化应用已成为推动可持续发展的核心动力。新能源CAD(计算机辅助设计)软件作为数字化工具,通过三维建模、多物理场仿真与智能化算法,正在重塑高效能源转换系统的设计范式。这类软件不仅实现了从概念设计到制造落地的全流程覆盖,更通过参数化设计、模块化集成与实时优化功能,将传统数月的研发周期缩短至数周,同时将能源转换效率提升至新的量级。例如,华天软件的风能设计模块可将风力发电机组性能优化效率提升30%以上,而Motor-CAD的磁热耦合分析则使电机能效突破95%的技术瓶颈。

新能源CAD软件的核心价值在于其融合了跨学科知识体系。以太阳能光伏系统设计为例,软件需同时处理机械结构强度、光伏材料光电特性、热力学散热需求与电气系统匹配等多维参数。通过建立包含20万种光伏组件参数的数据库,设计师可在数分钟内完成传统手工计算需数天才能实现的系统性能评估。这种集成化设计能力,使得能源转换系统的综合效率从单一设备优化转向全系统协同优化,例如DesignBuilder通过建筑-光伏-储能系统耦合仿真,实现整体能源自给率提升40%。

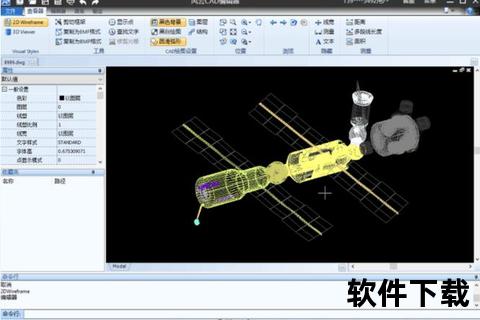

二、多物理场耦合仿真突破系统性能极限

现代能源转换系统的复杂性要求设计工具必须具备多物理场耦合分析能力。以燃料电池堆设计为例,其性能优化涉及电化学反应动力学、流体传质过程、热应力分布与结构疲劳寿命等多个相互影响的物理场。华天软件的三维CAD平台通过有限元算法与多物理场耦合技术,可在虚拟环境中模拟不同工况下的温度梯度对质子交换膜寿命的影响,将燃料电池堆的耐久性预测精度提升至95%以上。这种仿真能力的突破,使得设计迭代周期从传统的“设计-样机测试-改进”模式转变为全数字化验证流程。

在风能领域,CAD软件的流固耦合仿真技术正在改写叶片设计规则。通过建立包含空气动力学、材料力学与振动特性的综合模型,设计师可精准预测50米级叶片在12级台风工况下的应力分布,将叶片断裂风险降低至0.1%以下。Motor-CAD更创新性地采用磁-热-机械三场耦合算法,实现电机冷却系统与电磁性能的同步优化,使新能源汽车驱动电机功率密度突破5kW/kg。这些技术突破的背后,是CAD软件对物理场关联关系的深度解析能力,例如ANSYS Fluent的湍流模型已可精确捕捉雷诺数超过10^6时的流动分离现象。

三、智能化算法重构系统优化路径

新能源CAD软件的智能化演进正在重塑设计方法论。基于机器学习的参数优化算法,可自动探索百万级设计变量组合中的最优解。以光伏电站布局优化为例,华天软件的智能算法通过分析地形高程、日照轨迹与阴影遮挡的时空关系,可自动生成组件倾角与间距的帕累托最优解集,使单位面积发电量提升15%-25%。这种数据驱动的设计方式,突破了传统经验主导的局限性,例如在锂离子电池模组设计中,遗传算法辅助的热管理优化使温差控制在±1.5℃以内。

数字孪生技术的引入更将系统优化推向新高度。以压缩空气储能系统为例,CAD软件建立的数字孪生体可实时映射储气罐压力波动、涡轮机效率衰减与电网负荷变化的动态关系,通过强化学习算法实现充放电策略的分钟级优化。OpenStudio的能耗预测模型则融合了8760小时的动态气候数据与建筑使用模式,使区域能源系统的供需匹配误差降至3%以下。这种虚实融合的优化体系,使得设计过程从静态参数配置转变为动态系统演进,例如TRNSYS通过建立地源热泵系统的全年瞬态模型,可将系统COP(性能系数)提升至4.8。

四、可持续设计范式引领产业变革

新能源CAD软件正在重构全生命周期的可持续设计框架。从原材料选择阶段开始,软件的材料数据库已集成超过500种新能源材料的碳足迹数据,设计师可直观比较不同光伏硅片的单位发电量碳排放。在制造环节,华天软件的拓扑优化模块可通过减材算法将风电齿轮箱的金属用量减少20%,同时保证200%的安全系数。这种生态设计理念的落地,使得1.5MW风力发电机组的全生命周期碳排放降低至传统设计的60%。

在系统回收阶段,CAD软件的可拆卸设计功能正催生产业新模式。通过建立包含2000个标准连接件的模块化数据库,太阳能支架的拆解时间从8小时缩短至30分钟,材料回收率提升至98%。Motor-CAD更创新性地引入循环经济指标,在电机设计阶段即预判铜线绕组与稀土磁体的再生利用路径,使驱动电机的可回收材料占比突破85%。这种全链路的可持续设计思维,正在推动新能源装备从“产品”向“服务”转型,例如DesignBuilder的建筑能源模型已支持20年使用期的碳足迹追溯。

新能源CAD软件的技术演进,本质上是一场能源工程领域的数字化革命。从三维参数化建模到多物理场耦合仿真,从智能优化算法到全生命周期管理,这些技术突破正在重构高效能源转换系统的创新路径。未来,随着量子计算与AI大模型的深度融入,设计工具将具备自主决策能力,可在纳米尺度优化光伏材料能带结构,或在千米级海域规划漂浮式风电阵列。这种技术范式变革,不仅要求软件厂商持续突破算法瓶颈,更需要建立跨学科的知识融合体系,最终实现能源转换效率与生态效益的协同跃升。

相关文章:

文章已关闭评论!